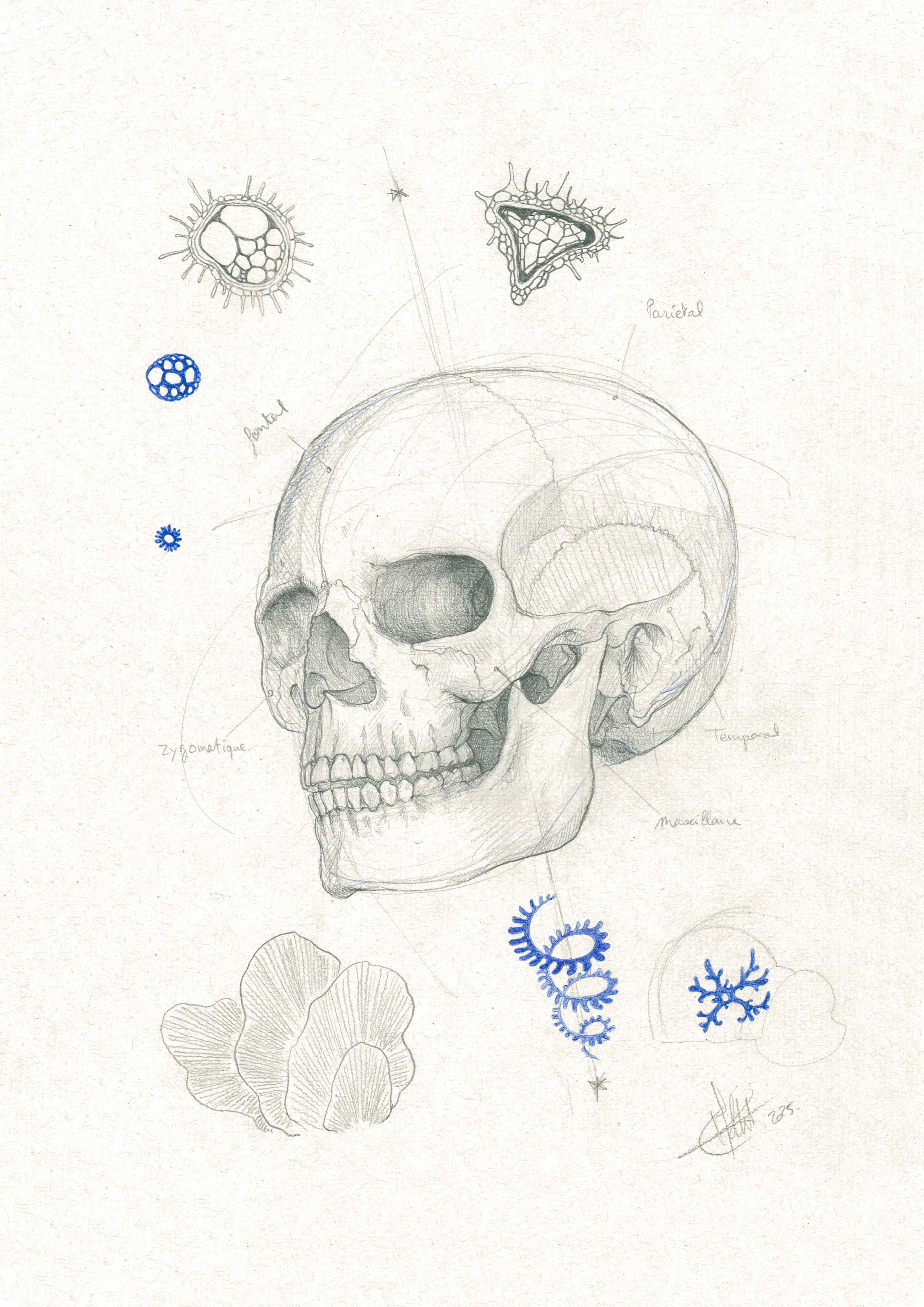

Vanités aux fleurs

Sculpture en Céramique

Cette sculpture s’inscrit dans la tradition des vanités, ces représentations allégoriques qui, depuis la Renaissance, rappellent à l’homme la nature éphémère de son existence. Le crâne, figure centrale du genre, incarne ici non pas la fin, mais la transformation. De sa surface surgissent des formes florales en éclosion allusion au cycle infini de la vie, à ce qui perdure, mute et renaît.

À travers cette pièce, c’est la résilience du vivant que je cherche à évoquer cette capacité inouïe qu’a la nature, depuis l’origine de la vie sur Terre, à se réinventer, à renaître sous d’autres formes après chaque effondrement. La matière elle-même devient le témoin de ces métamorphoses perpétuelles : ce qui meurt nourrit ce qui naît, ce qui disparaît prépare l’émergence de nouveaux possibles.

En témoigne le fragment* sur lequel repose le crâne, formé lentement au fond des océans sur des millénaires. Composé de métaux rares, il porte la trace d’un temps profond et silencieux, aujourd’hui convoité pour les promesses d’un progrès technologique en tension avec les équilibres naturels.

Cette vanité propose un regard tourné vers l’avenir, une interrogation sur notre place dans cette grande chaîne évolutive. Et si, face aux bouleversements actuels, l’homme devait lui aussi apprendre à se transformer pour retrouver une forme d’équilibre avec le vivant ? La fragilité de notre condition devient alors un tremplin, une opportunité d’évolution. Un appel discret à réenchanter notre lien au monde, à retrouver une forme de simplicité, d’écoute et de conscience.

* le fragment est un encroûtement polymétallique d’oxyde de manganèse, prélevé sur le plancher océanique. Cette formation naturelle se développe extrêmement lentement (quelques millimètres par million d’années) à partir de métaux dissous dans l’eau de mer. Composée notamment de manganèse, fer, cobalt, nickel et cuivre, elle suscite un fort intérêt industriel pour l’extraction de ressources stratégiques. Cette perspective engendre tension et inquiétudes majeures quant à l’impact écologique sur les écosystèmes profonds, encore largement méconnus.

Cyathea Aorta

Crayon blanc sur papier,

50 x 65 cm

Au centre de cette composition s’élève l’aorte*, nourricière silencieuse, qui prend ici racine dans une métamorphose végétale : La forme spiralée évoque le déploiement d’une Cyathea intermedia, impressionnante fougère arborescente endémique de Nouvelle-Calédonie et la plus grande au monde.

Autour d’elle gravite un balais d’insectes, libellules, papillons, dont le Papillon de Montrouzier, espèce endémique, évoquent la fragilité de notre équilibre écologique.

Héritière du Carbonifère, il y a près de 300 millions d’années, les fougères ont traversé les ères géologiques, où elles dominaient le paysage terrestre jusqu’à aujourd’hui.

Elles nous relient à l’histoire de notre existence, rappel tangible que notre propre histoire biologique est enracinée dans des formes de vie beaucoup plus anciennes, dans une Terre transformée par des millions d’années d’adaptation, d’évolution et de transmission de la vie.

Cette aorte botanique devient ainsi le point de convergence entre l’organique et le végétal, entre circulation sanguine et celle de la vie dans toute sa diversité.

*L’ aorte, la plus grosse artère du corps humain, traversant l’abdomen, nait du ventricule gauche du cœur pour irriguer le corps et les organes vitaux hormis les poumons, qui eux sont irrigués par les artères pulmonaires relié au ventricule droit.

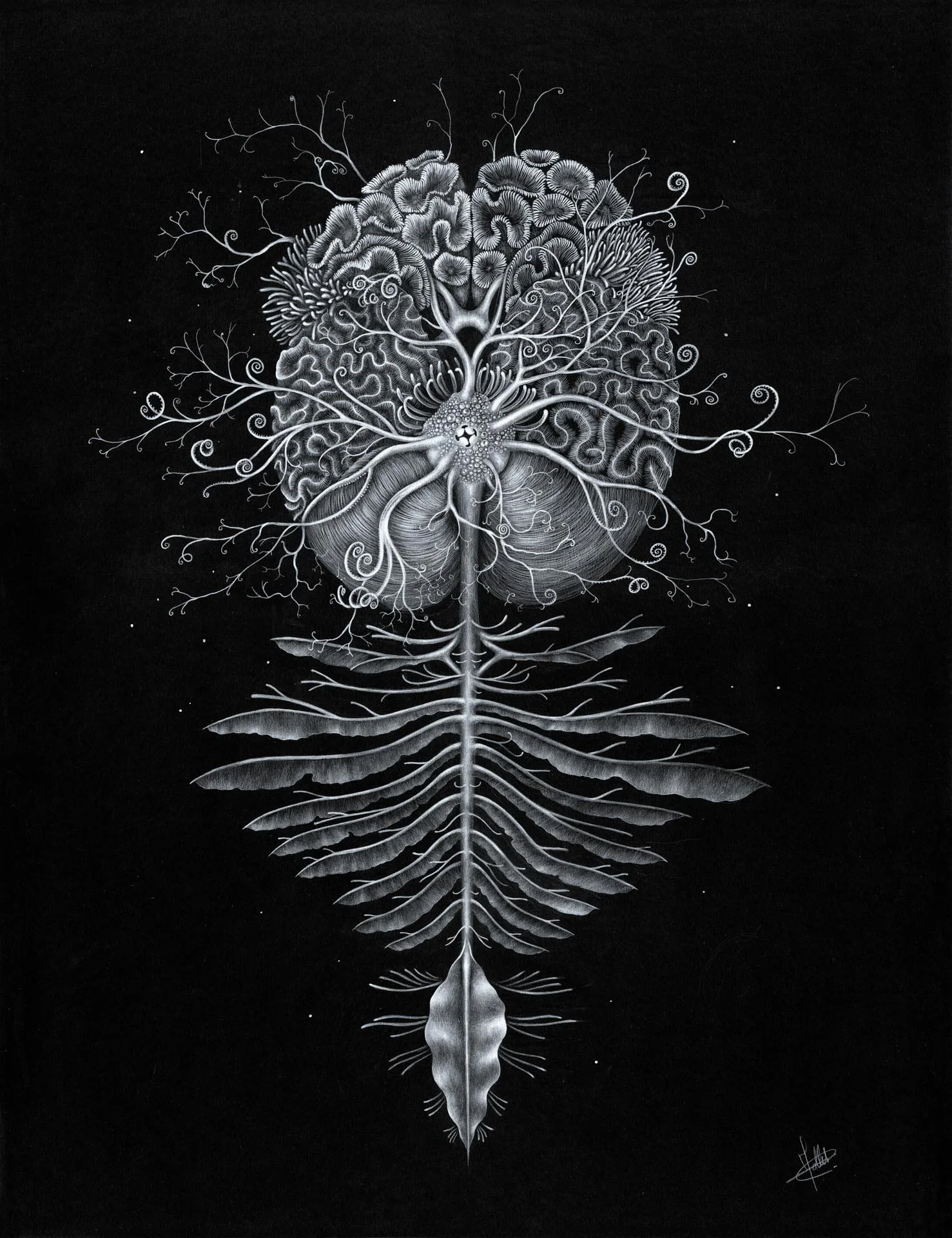

Gorgonencephali

Crayon blanc sur papier, 50 x 65 cm

Cette œuvre s’inscrit dans une recherche symbolique autour du cerveau humain, ici représenté dans sa vue inférieure, comme une cartographie sensible de la pensée évolutive et de notre intériorité. En lieu et place des hémisphères cérébraux, un bouquet corallien du type Diplora labyrinthiformis déploie ses motifs sinueux, évoquant les sillons du cortex et les mystères de notre complexité mentale.

Au centre de cette architecture organique émerge une créature étrange : Gorgonocéphalus eucnémis, cette ophiure géante aux bras multiples, fragile et fascinante, vivant dans les eaux glacées des abysses. Elle incarne une mémoire profonde, une forme d’intelligence instinctive le cœur sensoriel du vivant à la croisée de l’émotion, de la mémoire, et de la capacité à se réinventer.

Dans son prolongement bilatéral, les nerfs rachidiens prennent l’allure de douces nageoires volantes empruntées à la rascasse Ptérois volitans, se terminant en pointes effilées, semblables à l’aiguillon d’une raie : évocation d’un éveil, d’un sursaut de conscience.

Ces hybridations esquissent une sensibilité, une transmission.

Cette œuvre célèbre l’intelligence du monde naturel, et interroge notre capacité à comprendre ce que nous sommes : un écosystème en soi, connecté au vaste réseau du vivant.